- 化石販売の化石セブン

- 恐竜化石に関するコラム

- お役立ち

- およそ5億年にわたる海の生物の歴史をCGで振り返る

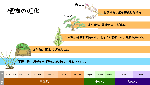

およそ5億年にわたる海の生物の歴史を、CGで振り返ってみよう。

およそ5億年にわたる海中の生物の歴史を10分で振り返ってみましょう。

代表的な16種類の生物をCGでご紹介します。

オパビニア

CG制作:藤田 大

まず最初にご紹介するのは、カンブリア爆発によって誕生した、奇っ怪の生物、オパビニアだ。

オパビニアは前方に突き出した大きな突起と、5つの眼を持つ生物で、多数のフリルのような部位には多数の鰓(エラ)を持っていた。現世の生物とは似ても似つかない奇想天外な外観を持つ、まさにモンスターといった風貌。

オパビニアは生物史のごく初期に登場したにも関わらず、しっかりとした視力を持ち、左右はもちろん上方に光を捉えることができたと考えられています。前方の長い突起(吻部)は柔軟性があり、獲物を捕食する際に有効に使われたと考えられています。

アノマロカリス

CG制作:藤田 大

同じくカンブリア爆発によって誕生した、モンスターをご紹介しましょう。アノマロカリスです。およそ5億年前に誕生したこの生物は節足動物の一種で、頭部前方に鋭い付属肢を持ち、扇形の尾を持った肉食性のハンターでした。当時の食物連鎖の頂点に君臨していたと見られています。

カナダ・バージェス頁岩層で化石が発見されたほか、世界中で見つかっていることから、当時、多くの海中で、捕食者として確固たる地位を築いていたと考えられます。

アノマロカリスという名前は、anomalosとcarisからなる造語で奇妙なエビを意味します。

大きい種ではなんと1メートル以上にもなったと言われています。当時の生物は現世ほど大きくなかったため、1メートルを超えたアノマロカリスは圧倒的なサイズだったに違いありません。

三葉虫、ウミサソリ

CG制作:藤田 大

少し時代が進んだ古生代シルル紀を見てみましょう。この頃になると、海中には多様性が生まれます。その代表格が三葉虫です。最終的にはそのバリエーションは数千種類にも及んだと考えられています。三葉虫は一部の例外を除き、海底を這うように生活していたと見られています。

当初はさほど天敵らしい天敵はいませんでしたが、この時代になると、イラストのように、ウミサソリをはじめとした強敵が現れました。ウミサソリはいくつかの種類がいますが、いずれも強靭な吻部と大きな腕を持ち、一部の種は三葉虫を捕食したと考えられています。

オウムガイ

CG制作:藤田 大

さて、ここで頭足類に目を移してみましょう。頭足類とは文字通り、頭部から足(腕)が多数生えている海中生物のグループです。現世のタコやイカも頭足類に含まれます。最も古い頭足類の一つがこのオウムガイです。オウムガイは古生代デボン紀に登場し、なんと現世にも生き残りがいる、極めて息の長いグループです。

コラム「かたちから学ぶアンモナイトの仲間たち」を御覧ください。

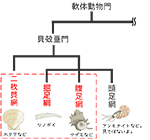

頭足類は大別して3つのグループがあります。

オウムガイのほか、アンモナイトの仲間、そして、イカ・タコの仲間です。オウムガイは一般的によく知られているアンモナイトのグループですが、見た目は似通っています。

実はちょっとしたコツをつかめば簡単に見分けることができます。

詳しくはコラム「化石からアンモナイトとオウムガイを見分ける方法」を御覧ください。

ユーステノプテロン

CG制作:藤田 大

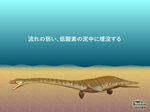

海中の生物は時代を経るごとに進化を遂げていきます。古生代デボン紀(おおよそ3億8500万年前)に入ると、ユーステノプテロンという魚類が現れます。デボン紀は魚類の時代とも呼ばれ、様々な魚が繁栄しました。

ユーステノプテロンは四肢動物(陸上生物)の祖先ではないかと目されています。一見ヒレに見える部位は指に近い構造をしていたことが分かっていて、水中の草をかき分けつつ、泳いでいたと考えられています。最大で1メートルほどになった比較的大きな魚で、現世の陸上生物と同じく、肺で呼吸をしていたと考えられています。

我々はこのような魚類から進化してきたのかもしれませんね。

ダンクルオステウス

CG制作:藤田 大

デボン紀に入ると、一部の魚類は恐ろしいほど巨大化しました。その代表格がダンクルオステウスです。この魚は板皮類(ばんぴるい)というグループの一種で、成長すると、なんと8メートルを超えたとされています。また、その咬合力(こうごうりょく)は5000N(ニュートン)に達したとされます。これは現世のワニと同程度であり、いかに強靭な顎を有していたのか、お分かりでしょう。

と同時に、上半身が甲冑のような装甲板で覆われていて、化石として保存されています。ゆえに甲冑魚(かっちゅうぎょ)と呼ばれます。

鉄壁の防御と当時最強の咬合力を持ったこの生物は当時の食物連鎖の頂点に君臨していました。ただ、口内で咀嚼する機能を持っていなかったので、獲物を丸呑みし、消化できない部分は吐き出していたと考えられています。

また上半身の甲冑部分以外は化石として保存されないため、全体像についてはいまだ謎が多く、今後の研究が待たれます。

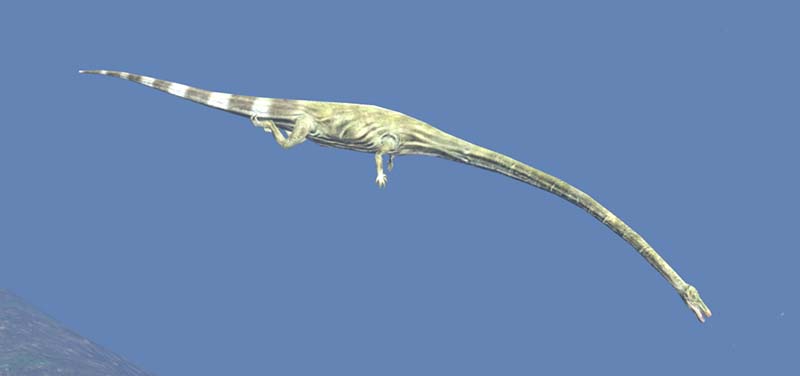

タニストロフェウス

CG制作:藤田 大

さて、古生代の旅はこれで終わりとしましょう。中生代の海中を見ていきます。中生代に入ると陸上では恐竜の先祖が萌芽しました。海中でも魚類のほか、爬虫類が登場しました。

その一つ、タニストロフェウスをご紹介しましょう。恐竜やワニの仲間の一種で非常に長い首を持っていました。なんと全体の60%以上が首で湿られていて、現在知られているすべての脊椎動物のなかで、最も首の割合が大きい生物として知られています。

全長は5メートルから6メートルに達しますが、一方で首の骨は10個しかありません。首が異様に長い割に骨が少なく柔軟性に乏しかった可能性があります。左右に振ることはできても、後の時代に登場するプレシオサウルスのように首を自在に使って魚を捕食することは得意ではなかったのかもしれません。

前足が小さい割に、後足はしっかりしていることから、後ろ足を上手に使って推進力を得た他、陸上でも少しなら歩くことができたかもしれません。

非常に長い尾を持っており、これをくねらせることで強い推進力を得ることができたと見られています。化石の研究から、現在の一部のトカゲと同じように、尾を途中から自分で切って危機を脱すことができたことが分かっています。

プレシオサウルス

CG制作:藤田 大

中生代ジュラ紀に入ると、陸上では極めて巨大な恐竜が闊歩していました。海中でも魚類に加えて爬虫類が台頭してきました。その好例がプレシオサウルスです。巨大な4本のヒレとタルのように大きな胴体、そして、非常に長い首と小さな頭部で特徴づけられる海生爬虫類です。顎には鋭い歯がいくつかにも並び、主に魚を捕食していたと考えられています。

体型から速く泳ぐのは得意ではなかったと考えられていますが、大きなヒレを使い方向転換するのは上手で、かつ長い首と鋭い歯を使い、器用に魚を捕食していたと考えられています。

クロノサウルス

CG制作:藤田 大

ジュラ紀に入ると、一部の生物は巨大化します。クロノサウルスは頭部だけで3メートルもあり、体長は10メートルにも達したとされる、信じられないほど巨大な頂点捕食者でした。30センチを超える極めて長い歯を多数有し、強靭な顎を用いて、眼に入るものすべてを捕食できたと考えられています。魚はもちろん他の海生爬虫類も捕食対象であったことでしょう。

名前の由来はギリシャ神話の神、クロノスです。クロノスは「子どもたちを飲み込んで封印する」という逸話がありますが、それになぞらえて命名されました。何とも恐ろしい生物です。

リードシクイテス

CG制作:藤田 大

巨大化したのは爬虫類だけではありません。この時代を生きたリードシクイテスは全時代を通じて最大の魚類です。

体長に関しては様々な推定値がありますが、最も大きな値はなんと28メートル。これは現世最大の魚類ジンベイザメを大きくしのぎます。

リードシクイテスという名前は発見者の名前の一部に、ラテン語の「問題がある」をかけ合わせた造語です。「想像を絶する」といった意味合いが込められたものと考えられます。

これほどの巨体を持っていたリードシクイテスはさぞ恐ろしい生物だったと思うかもしれません。実際には大きな口でプランクトンを捕食する、比較的おとなしい生物だったと考えられています。その点では現世のジンベイザメとよく似ていますね。

アンモナイト

CG制作:藤田 大

中生代ジュラ紀になると、もう一つの海の主役が登場します。皆さんご存知のアンモナイトです。アンモナイトと一口にいっても、数千種類に及びます。数センチ程度のものから、2メートルを超えるものまで様々です。

海中にのどかに浮かんでいる印象が強いかもしれませんが、実は獰猛な捕食者だったことをご存知でしょうか。アンモナイトは現世のイカやタコと広い意味では同じグループに分類されます。アンモナイトは彼ら同様、肉食性の捕食者でした。

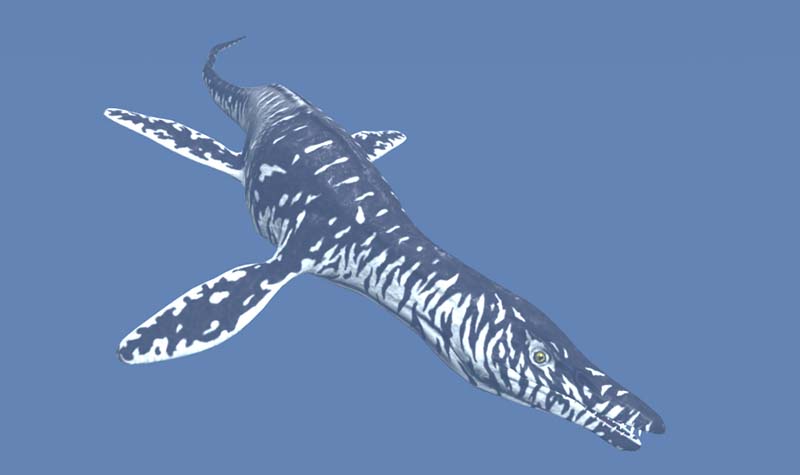

モササウルス

CG制作:藤田 大

中生代白亜紀になると、海中ではモササウルスが登場します。彼らはこの時代最大最強の頂点捕食者でした。数十種類が確認されていますが、最も大きな属は体長15メートルに達したとされています。モササウルスの噛み跡が残されている、アンモナイトの化石が見つかっていることから、目に入るもの何でも噛み付いたと考えられています。

その獰猛さ、強大さから、同時代の陸上の頂点捕食者、ティラノサウルスになぞらえて「海のティラノサウルス」と呼ばれることもあります。

ケトテリウム

CG制作:藤田 大

現在のユカタン半島に落下した巨大な隕石により、世界は一変しました。海中でも多くの生物が絶滅へと追いやられ、アンモナイトやモササウルスの歴史は終焉しましたが、一方で、哺乳類が台頭しました。

その代表例が、このケトテリウムです。ケトテリウムは現世のナガスクジラの祖先とされる比較的小型のクジラの仲間で、およそ3メートル前後に成長したと考えられています。現世のナガスクジラに比較的よく似た姿をしていました。長い吻部を上手に使い、プランクトンやオキアミを捕食していました。知能が高く、群生で行動していた可能性があります。

リヴィアタン

CG制作:藤田 大

現世のマッコウクジラの祖先と言われる、巨大な古代のクジラです。体長は最大で18メートルにも達したとされる、恐るべき体躯を有した巨大生物で、この時代の頂点捕食者の一つでした。鋭い歯は30センチにも達し、同じく古代クジラの仲間であるケトテリウムなどを捕食したと考えられています。その他、ウミガメ、アザラシなども捕食したと見られます。地球全体が寒冷化するなかで、主食であったケトテリムなどのヒゲクジラが徐々に減少し、それにともないリヴィアタンも個体数を減らし、最終的に絶滅に至ったと見られています。

メガロドン

CG制作:藤田 大

そのリヴィヤタンを凌ぐ、当時最強の海中生物がメガロドンです。メガロドンはおよそ2000万年前から400万年前頃まで棲息していた、史上最大最強の肉食ザメで、体長は15メートルにも達したとされています。

その咬合力は全時代、全生物を通じて最強とも言われ、リヴィヤタン等の強大な捕食者さえも、恐れをなして逃げ出したに違いありません。

ただ、軟骨魚類であるメガロドンは軟体部が化石として保存されないことから、あくまで化石として残る歯から、全体像が推定されている点に注意が必要です。

同系統の現世のホホジロザメをもとに歯の大きさから、体躯の全形やサイズが見積もられ、それによれば体長20メートル、あるいは30メートル、いや10メートルだった、など様々な推定値があります。

メガロドンの歯化石が世界中から発見、採集されることから、当時、ほぼ世界中に棲息していたと考えられています。古代のクジラ、アザラシ、ウミガメなどあらゆるものを捕食対象としていた一方で、リヴィヤタンやシャチなどと獲物の獲得競争をしていたとも考えられています。体躯では勝るメガロドンでしたが、高知能を持つシャチや集団で狩りをしたとされるリヴィヤタンなどに脅かされ、徐々に勢力を落としていったという指摘もあります(200万年前頃には絶滅したとされています)。

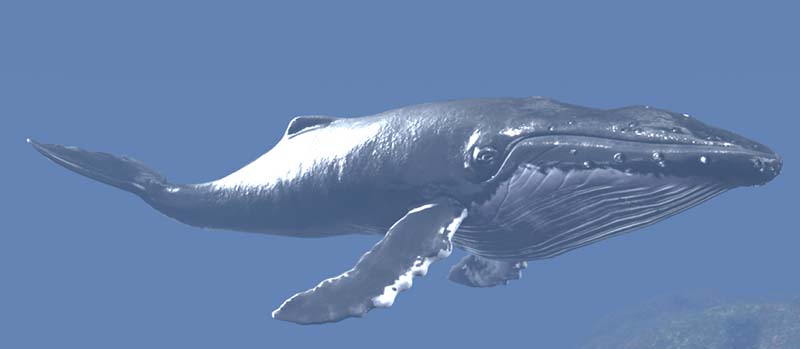

ザトウクジラ

CG制作:藤田 大

メガロドンの絶滅後、ヒゲクジラは徐々に巨大化していったことが分かっています。その当時最強の生物が絶滅を迎え、生態系全体に変化があったことが推察されます。

現世の巨大クジラの一つ、ザトウクジラは、成長すると最大18メートルにもなり、非常に大きな鰭(ヒレ)を持っています。ザトウクジラは主にオキアミを食べる比較的おとなしい生物で、非常に知能が高いことでも知られています。集団を形成し、季節ごとに大移動をします。また歌を歌うことでも知られています。数十分のまとまりを繰り返し数時間にも渡って歌うことが確認されていて、その目的は今のところ不明です。ちなみに村上龍の小説「歌うクジラ」で出てくる冒頭のクジラはザトウクジラです。

こちらもお読み下さい。【お役立ち】に関連したコラム

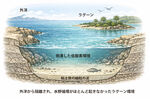

なぜ、ゾルンホーフェン化石は「異常なほど」よく残るのか

なぜ、ゾルンホーフェン化石は「異常なほど」よく残るのか 恐竜が来なければ、世界を支配し続けた生き物、エリオプス

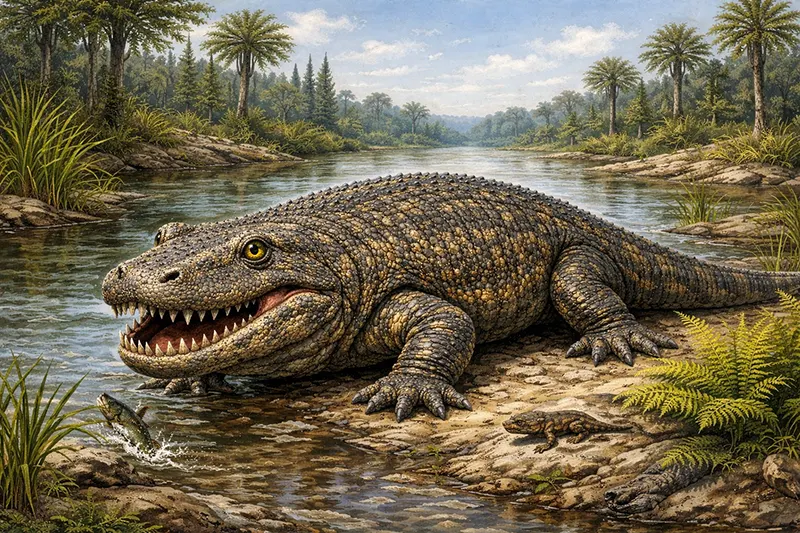

恐竜が来なければ、世界を支配し続けた生き物、エリオプス 湖底に眠る葉……木の葉の化石ができるまで

湖底に眠る葉……木の葉の化石ができるまで 昆虫の進化史……4億年の飛翔が語る地球の記憶

昆虫の進化史……4億年の飛翔が語る地球の記憶 カンブリア紀の海洋生物たちの進化:捕食者から掃除役まで

カンブリア紀の海洋生物たちの進化:捕食者から掃除役まで CRISPR技術でマンモスを2027年までに蘇らせる?

CRISPR技術でマンモスを2027年までに蘇らせる? なぜ生物が生きていた年代が分かるのか -放射線同位体測定法-

なぜ生物が生きていた年代が分かるのか -放射線同位体測定法- 翼竜、始祖鳥、鳥の関係。鳥はいったい何から進化したのか?

翼竜、始祖鳥、鳥の関係。鳥はいったい何から進化したのか? メガロドンはいかにして絶滅したか?

メガロドンはいかにして絶滅したか? 珪化木(樹木の化石)がこんなにも美しい理由

珪化木(樹木の化石)がこんなにも美しい理由 地球誕生の歴史、現在の地球の中身

地球誕生の歴史、現在の地球の中身 トリケラトプスの成体はどのくらい大きかったか。ガソリンスタンドと比較してみた。

トリケラトプスの成体はどのくらい大きかったか。ガソリンスタンドと比較してみた。 映画「ジュラシック・ワールド」のように足らない部分のDNAを加えて、新種の恐竜を生み出すことは可能なのか?

映画「ジュラシック・ワールド」のように足らない部分のDNAを加えて、新種の恐竜を生み出すことは可能なのか? 化石の色はどのように決まるのか。メガロドン歯化石から探る。

化石の色はどのように決まるのか。メガロドン歯化石から探る。 進化の谷間、ミッシング・リンクとは?

進化の谷間、ミッシング・リンクとは? アメシスト?それともアメジスト?

アメシスト?それともアメジスト? 化石を観察するときの、ルーペの選び方

化石を観察するときの、ルーペの選び方 化石の保存について(詳細バージョン)

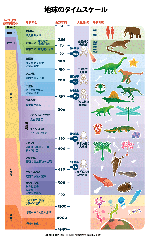

化石の保存について(詳細バージョン) 地球のタイムスケール

地球のタイムスケール ステゴサウルスの背中のプレートの役割は?

ステゴサウルスの背中のプレートの役割は? 恐竜は夢を見たのか?何時間眠ったのか?

恐竜は夢を見たのか?何時間眠ったのか? 3分で分かる宝石の単位カラット。グラムとの違いも。

3分で分かる宝石の単位カラット。グラムとの違いも。 化石になるまでの時間はどのくらいか?

化石になるまでの時間はどのくらいか? 化石は何でできている?(化石の成分)

化石は何でできている?(化石の成分) 化石のでき方を図で解説

化石のでき方を図で解説 鳥類の祖先は誰?

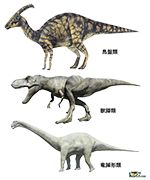

鳥類の祖先は誰? 意外と知らない恐竜の種類

意外と知らない恐竜の種類 魚はいかにして進化してきたか?

魚はいかにして進化してきたか? 恐竜はいかにして発見されたか?最初は全否定。

恐竜はいかにして発見されたか?最初は全否定。 海の王者!史上最大の海生爬虫類たち

海の王者!史上最大の海生爬虫類たち 想像を超える体長と重量!史上最大の恐竜トップ5

想像を超える体長と重量!史上最大の恐竜トップ5 恐竜の脳の大きさ 彼らは何を考えていたのか

恐竜の脳の大きさ 彼らは何を考えていたのか 歯の化石はサイズのわずかな違いが重要!

歯の化石はサイズのわずかな違いが重要! 恐竜はなぜ絶滅したのか?

恐竜はなぜ絶滅したのか? 恐竜の歯化石から、何を食べていたか分かる!?

恐竜の歯化石から、何を食べていたか分かる!? 恐竜はどこから来たか?(恐竜進化の起源)

恐竜はどこから来たか?(恐竜進化の起源) 地球史上最古の「木」とは?

地球史上最古の「木」とは? 新生代の海の支配者、バシロサウルス科(古代クジラ)の生物は、前時代の支配者と何がちがうのか?

新生代の海の支配者、バシロサウルス科(古代クジラ)の生物は、前時代の支配者と何がちがうのか? 貝の進化の歴史とおおまかな分類

貝の進化の歴史とおおまかな分類 10分で分かる植物の進化

10分で分かる植物の進化 産業革命の原動力となったのは石炭紀に大発展したあの植物

産業革命の原動力となったのは石炭紀に大発展したあの植物 化石として残りやすい古代魚、残りにくい古代魚

化石として残りやすい古代魚、残りにくい古代魚 気温の上昇と海洋生物の大量絶滅の関係

気温の上昇と海洋生物の大量絶滅の関係 脊椎骨の化石の方向の判断方法

脊椎骨の化石の方向の判断方法 肉食恐竜の歯の違い。タケノコ型とナイフ型。

肉食恐竜の歯の違い。タケノコ型とナイフ型。 生物の学名、表記方法、決まりや規定、2名法、二名法

生物の学名、表記方法、決まりや規定、2名法、二名法 恐竜の定義・分類・種類・分け方

恐竜の定義・分類・種類・分け方 化石の修復痕 補修 接着痕 リペアー

化石の修復痕 補修 接着痕 リペアー 示準化石と示相化石の覚え方

示準化石と示相化石の覚え方 アメリカ・ヘルクリークhellcreekの恐竜

アメリカ・ヘルクリークhellcreekの恐竜 クイズにこたえて化石のクリーニングを一緒に楽しもう!

クイズにこたえて化石のクリーニングを一緒に楽しもう! 肉食恐竜の歯コレクションルートマップ

肉食恐竜の歯コレクションルートマップ  恐竜のフットプリント化石のネガポジの謎。なぜ膨らんでいる足跡化石があるのか?

恐竜のフットプリント化石のネガポジの謎。なぜ膨らんでいる足跡化石があるのか? 化石からDNAを取り出し、クローンを復元することはできるか?

化石からDNAを取り出し、クローンを復元することはできるか? 化石の保存について(5つの天敵)

化石の保存について(5つの天敵) 化石とは?定義の定義

化石とは?定義の定義 化石の保存方法

化石の保存方法 爬虫類と恐竜の違い

爬虫類と恐竜の違い 歯根と歯冠とは? 恐竜の歯を学ぼう

歯根と歯冠とは? 恐竜の歯を学ぼう