- 化石セブン【HOME】

- その他

- 読み物

- 徳島県化石研究会会長の鎌田誠一氏「私流、化石の楽しみ方」

- 第2回 師との出会い、そして師の教えと思い出

師との出会い、そして師の教えと思い出

私の心を魅了し、そして私の生きがいとなった化石。その化石との最初の出会いの場を与えていただいたのは恩師(故)久米嘉明先生でした。物静かで温厚な師、私の人としての成長においても、大いに学ぶべきものも与えていただきました。

師とのはじめての出会いは1964年、私が中学3年生の時でした。師は教壇に立ち静かな口調で教鞭をとり、そんな授業の中で理科第二分野の化石の授業だけはいつもと違い熱の入った語り口調となっていました。

元来、祖父の骨董品収集の影響を受けて古銭や土器、矢じりなどの収集に興味を持っていた私ですが、師の化石に対する熱い語りに引き込まれ夢中になり、瞬く間に授業時間はすぎ去りました。終了のチャイムが鳴り、師が一言「興味がある者がいたら、夏休みの林間学校での課外授業の一環として化石採集をするので、参加希望者を募る」と、私は即座に参加と決めました。

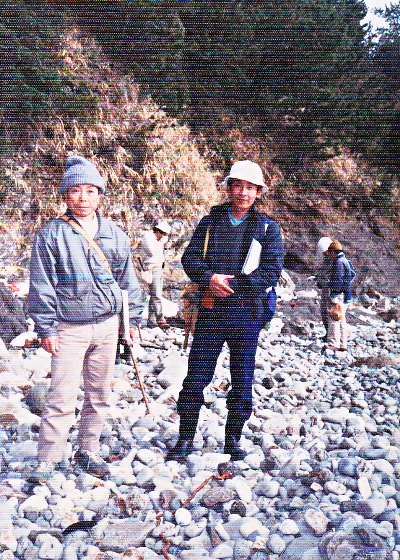

恩師(故)久米嘉明先生との学会調査(阿南市にて)

そして待望の夏休み、林間学校は1泊2日で行われ、宿泊地は四国88ヶ所第21番札所である阿南市加茂谷の太龍寺でした。そこは現在のようにロープウエイもなく麓から標高600メートル頂上近くの寺まで徒歩で行き、その麓での若杉谷が化石の採集地でした。はじめての化石探索、ここは師の大学卒論での調査場所で、化石は石灰岩に含まれるフズリナやサンゴでした。はじめてのフィールドでの化石探し、とにかく石灰岩を見てもどれが化石か見分けがつかず、手当たり次第に疑問をもった石灰岩を師に見ていただきました。そんなことを数回繰り返しているうちに、ついにフズリナを含む転石に行き当たりました。師から「これは当たりだ、よくやった」と嬉しい鑑定をいただき、人生においての最初の化石の発見となりました。

時代は二畳紀で2億年以上も前の化石だと聞き、時を超越したその出会いに強烈な興奮と感動を覚え、化石の不思議さ魅力、師への尊敬が心いっぱいになった瞬間でした。そして、この林間学校に参加した20名近くの中で化石に想いを抱いたのは参加者全員だと思いますが、特にその中で私が一番だったと自負しています。その証拠は現在まで私は化石との縁が続いているからです。

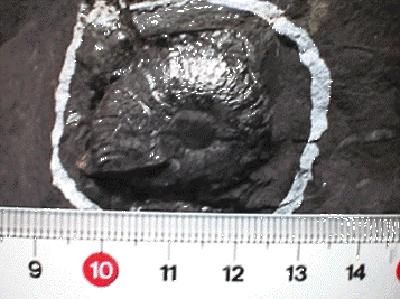

恩師と共に採集した思い出深い化石・デシャエサイテス・那賀町・白亜紀

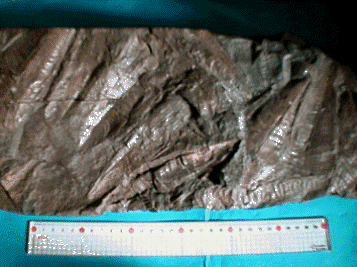

恩師と共に採集した思い出深い化石・ピンナ・上勝町・白亜紀

このはじめての化石との出会いを経験後、私は師が旅立つ1995年までひたすら師の後をついて歩く人生となり、機会あるごとに県内の産地を共に訪ねました。四国は地質学上においても和泉層群、物部川層群、秩父帯などと大変恵まれており、採集は県内勝浦町や上勝町で白亜紀の化石、上那賀町などで三畳紀、ジュラ紀の化石などを求めて歩きました。

また、師は化石の採集と共に自然の中で人生を謳歌していました。それも師の一つの魅力でした。俗社会を離れて自然の中に身を委ね、鳥のさえずり、木々のざわめき、頬をなでる風、流れる雲、岩肌に咲く一輪の花、沢を流れる水の音、自然の息吹を肌で感じ、そんな中で採集した化石から地球上の生命の変換を実感し、そして自分の人生や時の流れを見つめなおす、人生哲学的なことまでも考えさせられる境地にいたるお教えを受けました。

悠久の時のかなたからメッセージを携えて私の目の前に現れる化石、その化石を現在まであたたかく包み込んでいた自然の包容力、その化石や自然のように、そして師のように、私も飄々と人生を過ごしたい、そして師が私に伝えたように次の世代に何かを伝えたく思います。

この私の生き方、人生は何事にも左右されず、そして変えられないことでしょう。

次回は、私を陰ながら支え続けてくれた最愛の内縁の妻(故)築出ヒサエさんと、(故)愛犬チビちゃんとのエピソードや、化石を元にした互いの共通する楽しみなどについて話したく思います。