- 化石 販売【HOME】

- すべての化石・販売品

- 三葉虫 販売

- レオナスピス 販売

- 全身が棘で覆われたスパイニー系三葉虫の代表格!三葉虫コレクター垂涎の人気属、モロッコ・アルニフ産のレオナスピス(Leonaspis)の化石 三葉虫 販売

全身が棘で覆われたスパイニー系三葉虫の代表格!三葉虫コレクター垂涎の人気属、モロッコ・アルニフ産のレオナスピス(Leonaspis)の化石/【tr1355】

日本全国送料0円 この商品について質問する 探して欲しい商品がある

SOLD OUT 売却済み | スマホ向けサイトのトップページはこちら

こちらはコレクターに高い人気を博する、スパイニー系三葉虫、レオナスピスです。トゲで全身を武装した、奇々怪々系の属です。モロッコや米国オクラホマなどで良質個体が発見されます。こちらはモロッコの三葉虫のメッカ、アルニフで採集された標本です。

モロッコの化石産地についてはコラム「モロッコ5大化石産地をご紹介:時を超えた自然の遺産」を御覧ください。

ご覧のように、全身の至る所に棘が発達しており、特に左右に大きく伸びた鋭い頬棘や、各体節の側方棘が目立ちます。尾部周縁には小さな棘の列が見られるのも特徴です。

レオナスピスは、まるで飛行しているかのような流線型の棘を持っています。特に針状の棘が多数並んでいるため、コレクターの中には「毛羽立つ」と表現する人もいます。

頭部前方から撮影しました。小さな眼が上方に伸び、縁部には、まさに毛羽立つように小さな棘が多数並んでいます。現生の海洋には存在しない、ユニークでありながらグロテスクな印象さえ受ける宇宙的なフォルムに、多くの三葉虫コレクターが魅了され続けています。

非常に細長く、特徴的な頬棘。

体節部の側方棘と尾部の周縁の小さな毛羽立った棘をクローズアップしました。側方棘は、重力に呼応するかのように下方に伸びているのが特徴です。

非常に繊細なレオナスピスを保持するのに十分な厚みを備えた母岩です。

どの角度から見ても棘で覆われています。この棘は、捕食者に対する防御の役割や、底生生活での姿勢安定、すなわち堆積物の中に沈んでしまわないように、あるいは波浪時に横転しないように役立ったという説があります。

面です。平らに削られており、安定して展示できます。

約9センチの母岩に、約45ミリ(長い頬棘含む)のレオナスピスがほぼ中央に鎮座しています。

100円硬貨との比較写真です。モロッコの専門工房のベテラン・プリパレーターによって、細部まで精緻にくり抜かれた極上品です。頬棘を含む繊細な棘は、しっかりと母岩に保持されており、破損リスクも最小限に抑えられています。

商品スペック

| 商品ID | tr1355 |

|---|---|

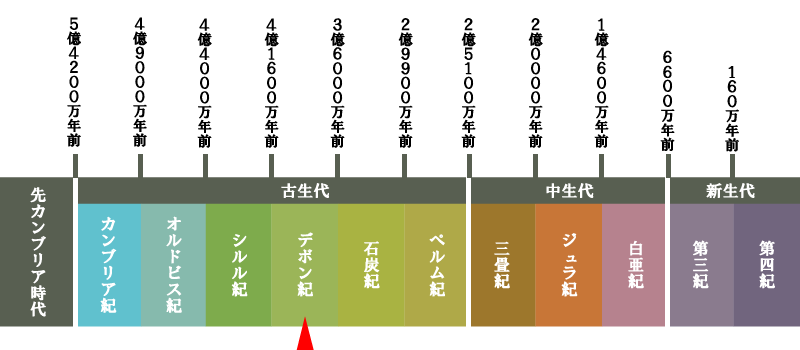

| 年代 | 古生代デボン紀(4億1000万 -- 3億6700万年前) |

| 学名 | 全身が棘で覆われたスパイニー系三葉虫の代表格!三葉虫コレクター垂涎の人気属、モロッコ・アルニフ産のレオナスピス(Leonaspis)の化石 |

| 産地 | Alnif, Morocco |

| サイズ | 本体カーブ計測4.5cm(トゲ先まで) 母岩含め全体9.1cm×9cm×厚4.8cm |

| 商品解説 | 全身が棘で覆われたスパイニー系三葉虫の代表格!三葉虫コレクター垂涎の人気属、モロッコ・アルニフ産のレオナスピス(Leonaspis)の化石 |

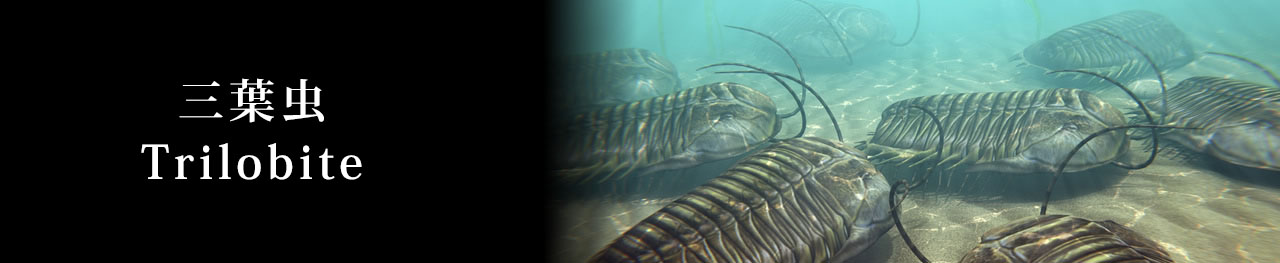

三葉虫とは?

世界の三葉虫カタログ

名前の由来(ゆらい)

三枚の葉の石

たんてきに言うと?

世界中の海に住む節足動物

どうして三葉虫は三葉虫っていうの?

三葉虫の名前の由来は、体が3つの部分に分かれていることから付けられました。背中側から見てみると、真ん中、右側、左側というふうに、3つのパーツに分かれているのです。英名のTrilobite(トリロバイト)は、『tri(三つの)+lob(葉,房)+ite(石)』という意味で、一つの言葉にすると、『三つの葉の石』となります。

どうやって身を守る?

三葉虫は敵から身を守るために体を丸めて防御していました。ちょうど現生のダンゴムシのような格好です。他には、砂から眼だけを出して様子を伺ったり、毒を出すものもいました。魚類が出現してからは、全身に鋭いトゲをもつものまで現れました。

何と種類は1万種!

三葉虫は、古生代の前半に繁栄して、古生代の終わりに絶滅しました。約3億年に渡って栄えたのです。ですから次々と形を変えていて、進化した三葉虫の種類は1万種にも及ぶといわれています。その種類の多さから日本でも大変人気の高い化石の種類の一つです。アンモナイトでにぎわう古代の海の中、覗いてみたくなりますね!

三葉虫は示準化石(しじゅんかせき)

三葉虫は、世界中の海で繁栄していて、種類も多いことから、代表的な化石として「示準化石」とされています。示準化石とは、その化石を調べれば、その地層の時代がおのずと分かるというような化石のことです。示準化石の他の例として、中生代のアンモナイトや石炭紀~ペルム紀のフズリナ、新生代代四紀のマンモスなどがあります。どれも名が知れた人気の化石ですね!

食性

ほとんど泥食性だが、捕食性や腐肉食性もいた。

生態

敵から逃れるため丸まって防御体制をとったり、砂の中から目だけ出して様子を伺ったり、毒を出して防御した種もいたと考えられる。魚類などが台頭し始めると身を守るため、全身にするどいトゲをもつ種も現われた。

種類と産地

1500属以上約1万種(0.5~70cm)があり、多くはモロッコ・ロシア・アメリカ産。日本でも産出。

眼

方解石で出来たレンズ状の複眼は様々な生息環境に応じて形状を変えてきた。カタツムリの様な長く伸びた眼、大きくなり過ぎた眼、一つ眼、無眼。