- 化石 販売【HOME】

- すべての化石・販売品

- 三葉虫 販売

- パラレジュルス 販売

- 好サイズ、保存状態は極めて良好、個性的なポーズで、コレクターズアイテムと言うにふさわしい、見事なパラレジュルス・ハムラグダディカス(Paralejurus hamlagdadicus) 三葉虫 販売

好サイズ、保存状態は極めて良好、個性的なポーズで、コレクターズアイテムと言うにふさわしい、見事なパラレジュルス・ハムラグダディカス(Paralejurus hamlagdadicus)/【tr1353】

日本全国送料0円 この商品について質問する 探して欲しい商品がある

SOLD OUT 売却済み | スマホ向けサイトのトップページはこちら

こちらは、モロッコ・アンチアトラス山脈・アルニフで採集された三葉虫、パラレジュルスの化石です。見る者を一瞬で引きつけるユニークなポーズが魅力的で、特徴的な非常に幅が広く平滑な尾部が、よりいっそう際立って見えます。

パラレジュルスは棘などの装飾が少ないものの、フォルムそのものが独特で、他とは一線を画しているため、すぐに判別ができます。体節は10本前後と非常にシンプルで、縁部にかけてはフリル状に伸びており、これは底生生活に適した構造だと考えられます。

頭部から撮影した1枚。何とも愛嬌のある顔つき、非常に大きな尾部を同時に拝める面白いポーズです。

欧州でもわずかに産出しますが、やはり有名なのは、モロッコの三葉虫の聖地ともいえるアルニフでしょう。この地域にはデボン紀の地層が広がり、三葉虫の密集層として知られています。保存状態が非常によく、美観に優れた個体が多く発見されます。ただし、その仕上がりは最終的にプリパレーターの技術に依るところが大きく、こちらの個体はモロッコの専門工房でベテラン職人の手によってクリーニングされた作品です。ご覧のように、芸術性さえ兼ね備えた見事な逸品に仕上げられています。

パラレジュルスでは、このように背を反らしたような個体がまれに発見されますが、逆方向、つまり腹部を縮めるような、いわゆるエンロール姿勢の個体はあまり見られません。反るタイプの三葉虫は珍しいので、余計に個性的ですね。

眼は頭部から浮き出るように付いています。頬棘が存在しない点でも、一般的な三葉虫とは明瞭に異なります。

体節部は中央軸が幅広く、小山のように盛り上がっている一方で、フリルは下方に湾曲しています。全体的に厚みがあり、立体的なフォルムをしてます。

パラレジュルスのシンボルともいえる大きな尾部。広く平滑で、体節との境界ははっきりしているものの、自然に融合している印象です。表面には浅い放射状の溝が広がっており、同じく尾部が特徴的な類縁種スクテラム(Scutellum)に比べると、溝は浅く、よりフラットなのが特徴です。

尾部は母岩にしっかりと保持されていますので、十分な強度があります。

裏面は平らに整えられており、安定して展示できます。

本体のカーブに沿って約86ミリに達する大型の個体です。※通常は6〜7センチ程度の個体が多いです。

100円硬貨との比較写真です。好サイズで保存状態も極めて良好。個性的なポーズで、コレクターズアイテムと言うにふさわしい見事なパラレジュルスです。

商品スペック

| 商品ID | tr1353 |

|---|---|

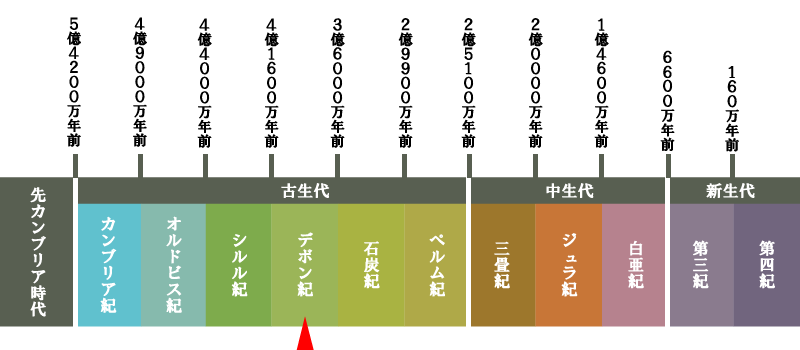

| 年代 | 古生代デボン紀(4億1000万 -- 3億6700万年前) |

| 学名 | 好サイズ、保存状態は極めて良好、個性的なポーズで、コレクターズアイテムと言うにふさわしい、見事なパラレジュルス・ハムラグダディカス(Paralejurus hamlagdadicus) |

| 産地 | Alnif, Morocco |

| サイズ | 本体カーブ計測8.6cm 母岩含め全体7.5cm×6.5cm×高7.1cm |

| 商品解説 | 好サイズ、保存状態は極めて良好、個性的なポーズで、コレクターズアイテムと言うにふさわしい、見事なパラレジュルス・ハムラグダディカス(Paralejurus hamlagdadicus) |

この商品を購入されたお客様のお声

この海坊主みたいな顔と、団扇みたいな尾が滑稽て観ていて飽きません。

初めて見る品種ではありませんが、今迄見た同種は直線的で動きに乏しい標本が多かったので、ここまで躍動感溢れる標本は初めてです。

三葉虫と言えば有名なギンギの印象が強いので、平面的な印象を持ってしまいますが、こちらは車に例えればワゴン車と言ったところで、寧ろ高さを感じる姿をしています。もう少し横幅がないと不安定では?と思ってしまう位です。

初期の三葉虫は平坦で柔軟性に乏しい→時代が進むにつれて高さ、柔軟性が加わる

これはセブンのサイトを見ながら学んだ事ですが、正にその事を物語る標本ですね。

他の三葉虫とは全く異なる姿でデスクに置いて毎日眺めたくなります。

こちらの三葉虫はどの系統から進化したのでしょうか。

この後に大量絶滅が有りますから、この系統はそこで途切れたのかもしれませんがその逆、御先祖は何処から来たのか。

進化は実に不思議ですね。

東京都/男性

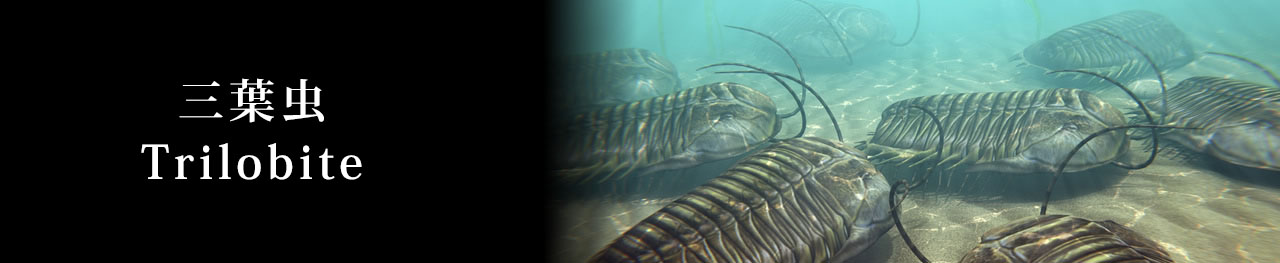

三葉虫とは?

世界の三葉虫カタログ

名前の由来(ゆらい)

三枚の葉の石

たんてきに言うと?

世界中の海に住む節足動物

どうして三葉虫は三葉虫っていうの?

三葉虫の名前の由来は、体が3つの部分に分かれていることから付けられました。背中側から見てみると、真ん中、右側、左側というふうに、3つのパーツに分かれているのです。英名のTrilobite(トリロバイト)は、『tri(三つの)+lob(葉,房)+ite(石)』という意味で、一つの言葉にすると、『三つの葉の石』となります。

どうやって身を守る?

三葉虫は敵から身を守るために体を丸めて防御していました。ちょうど現生のダンゴムシのような格好です。他には、砂から眼だけを出して様子を伺ったり、毒を出すものもいました。魚類が出現してからは、全身に鋭いトゲをもつものまで現れました。

何と種類は1万種!

三葉虫は、古生代の前半に繁栄して、古生代の終わりに絶滅しました。約3億年に渡って栄えたのです。ですから次々と形を変えていて、進化した三葉虫の種類は1万種にも及ぶといわれています。その種類の多さから日本でも大変人気の高い化石の種類の一つです。アンモナイトでにぎわう古代の海の中、覗いてみたくなりますね!

三葉虫は示準化石(しじゅんかせき)

三葉虫は、世界中の海で繁栄していて、種類も多いことから、代表的な化石として「示準化石」とされています。示準化石とは、その化石を調べれば、その地層の時代がおのずと分かるというような化石のことです。示準化石の他の例として、中生代のアンモナイトや石炭紀~ペルム紀のフズリナ、新生代代四紀のマンモスなどがあります。どれも名が知れた人気の化石ですね!

食性

ほとんど泥食性だが、捕食性や腐肉食性もいた。

生態

敵から逃れるため丸まって防御体制をとったり、砂の中から目だけ出して様子を伺ったり、毒を出して防御した種もいたと考えられる。魚類などが台頭し始めると身を守るため、全身にするどいトゲをもつ種も現われた。

種類と産地

1500属以上約1万種(0.5~70cm)があり、多くはモロッコ・ロシア・アメリカ産。日本でも産出。

眼

方解石で出来たレンズ状の複眼は様々な生息環境に応じて形状を変えてきた。カタツムリの様な長く伸びた眼、大きくなり過ぎた眼、一つ眼、無眼。