- 化石セブン【HOME】

- 化石販売

- その他の化石の販売

- 魚類

- 進化の過程を今に伝える……ペルム紀の絶滅魚類、パレオニスカム・フレイエスレーベニ(Palaeoniscum freieslebeni)全身化石

進化の過程を今に伝える……ペルム紀の絶滅魚類、パレオニスカム・フレイエスレーベニ(Palaeoniscum freieslebeni)全身化石/【ot4201】

日本全国送料0円 この商品について質問する 探して欲しい商品がある

ご入金の確認が完了したご注文は即日発送

送料無料 税込み 15,000円 この価格で分割払いした場合は? | スマホ向けサイトはこちら

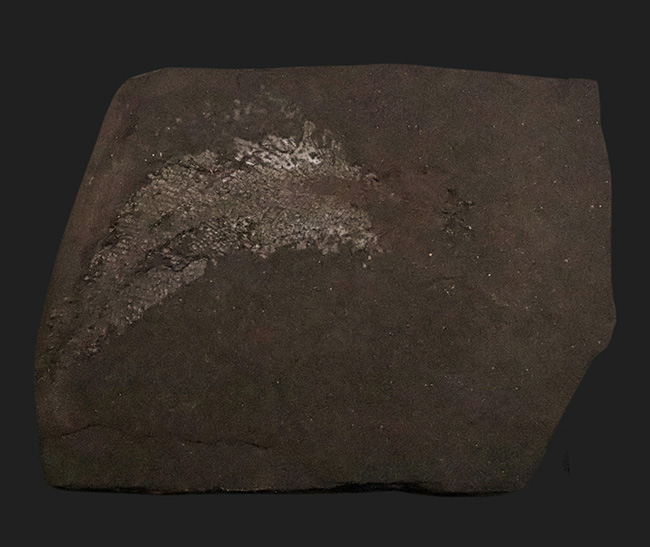

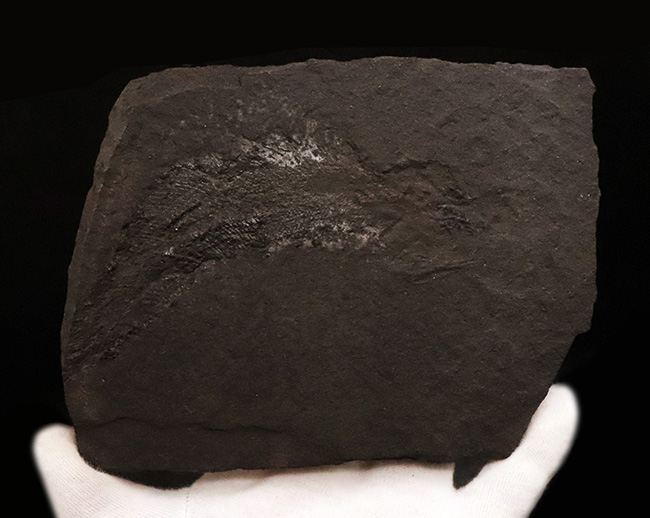

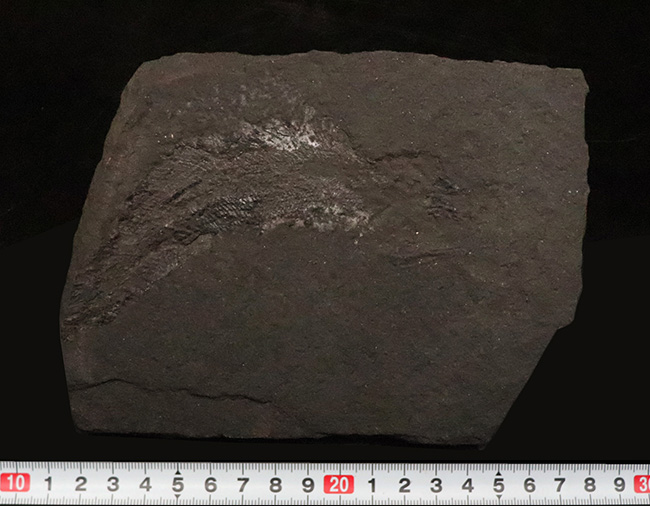

こちらは、古生代ペルム紀中期から後期にかけて生息していた絶滅魚類、パレオニスカムの化石です。銅を含む褐色の母岩に包まれているため、本体との境界はやや見分けにくいものの、鱗の細かな模様は鮮明に残っています。右側の頭部はやや不鮮明ながらも、その痕跡を十分に確認することができます。

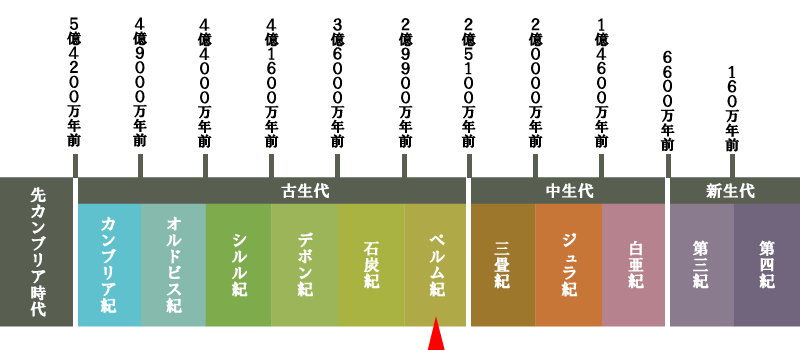

古生代の魚化石はそもそも産出が少なく、目にする機会は決して多くありません。化石として豊富に残るのは、中生代以降の種が大半です。背景には、約2億5200万年前に起こった「ペルム紀末の大絶滅」があります。これは地球史上最大規模の生物大量絶滅とされ、実に9割近い海中生物が姿を消したといわれています。この出来事を境に、生態系は大きく姿を変えました。恐竜の誕生以前と以降、三葉虫の絶滅以前と以降という区切りと同じように、魚類においてもペルム紀以前と以降では大きな断絶があります。

当時の魚は、現生の魚類とは異なり、まだ原始的な浮き袋しか備えていませんでした。そうした姿は進化の過程を色濃く映し出しており、パレオニスカムはまさにその証人といえる存在です。2億年以上の時を超えて私たちの前に現れたこの化石は、古代の海に生きた魚たちの姿を静かに物語っています。

クローズアップしてみると、鱗の模様が実にきれいに残っているのがわかります。まるで時間が止まったかのように、一枚一枚の鱗が精緻に並んでいて、2億年以上前の魚がそこに息づいていたことを想像させてくれます。

パレオニスカムの大きな特徴は、口とつながった空気嚢(くうきのう)を持っていたことです。袋のような器官に空気をためて浮力を得るしくみで、言ってみれば魚にとっての「天然の浮き輪」でした。

ただし、現代の魚が持つ浮き袋とは違い、呼吸器と独立していませんでした。そのため浮力の調整はあまり細かくできず、現代の魚のように自在に水中を行き来するのは難しかったと考えられます。

こちらは頭部の部分です。パレオニスカムは鋭い歯を備え、当時の海で小型の生物を追いかける、積極的な肉食ハンターだったと考えられています。

さらに目を引くのは、その独特な鱗の構造です。パレオニスカムの体表は「ガノイド鱗」と呼ばれる硬く光沢のある鱗で覆われていました。ガノイド鱗は、エナメル質に似た物質「ガノイン」でコーティングされ、菱形の板状の鱗が鎧のように重なり合う仕組みをもっています。そのため、外敵から身を守るための強固な防御力を備えていたと推測されます。

現生の多くの魚が持つ円鱗や櫛鱗と比べると、その硬さや質感はまったく異なります。

母岩との境界はやや不明瞭ではありますが、頭部から尾部までしっかりと保存されています。

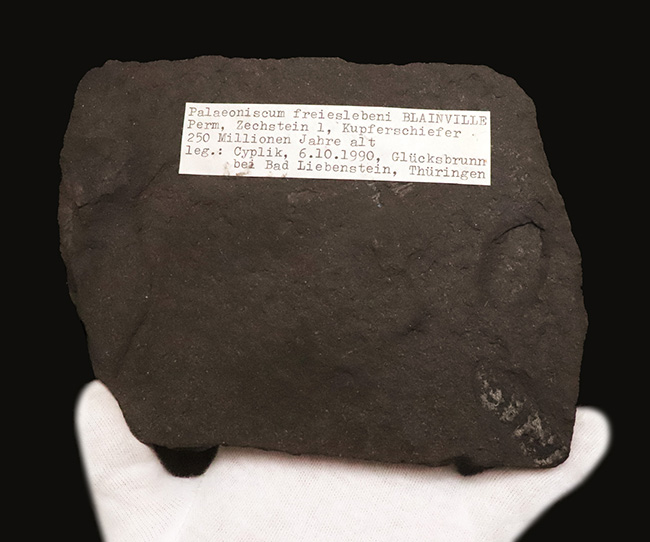

こちらの標本には、採集当時の詳細なメモが残されています。要約すると、

パレオニスカム・フライエスレーベニ(Palaeoniscum freieslebeni)、ブランヴィル命名

・時代:ペルム紀

・層位:Zechstein 第1層

・産状:銅頁岩(Kupferschiefer)、約2億5000万年前

・採集者:Cyplik 氏、1990年10月6日

・採集地:テューリンゲン州 Bad Liebenstein 近郊 Glücksbrunn

となっています。

これほど詳細なラベルが保存されていることは、標本の背景を正確に理解するうえで非常に貴重です。

「ブランヴィル命名」とは、このパレオニスカムという属名が1818年にフランスの博物学者 アンリ・マリー・デュクロテ・ド・ブランヴィル によって命名されたことを意味していると考えられます。

また、銅頁岩(Kupferschiefer)はペルム紀後期の代表的な堆積岩層のひとつで、しばしばマットな黒色を呈し、魚類や爬虫類の化石を豊富に含むことで知られています。

採集者である Cyplik 氏の丁寧な記録と保存のおかげで、採集からすでに35年が経過した今でも、この標本がどこで、いつ、どのように見いだされたのかを明確にたどることができます。このような小さなラベルに、この化石のほぼすべての情報が凝縮されています。

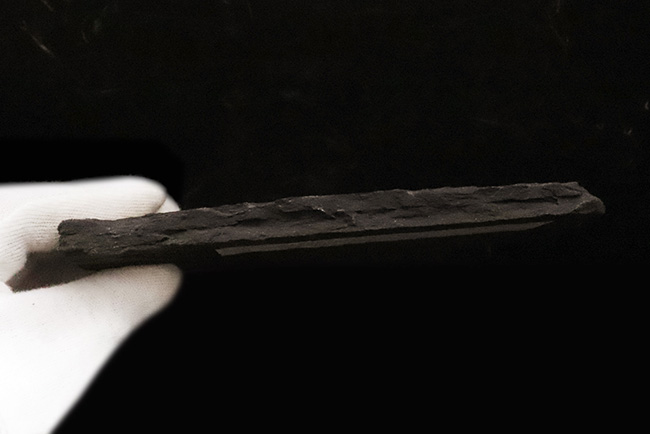

最厚部は約1センチ強です。丁寧に取り扱っていただければ強度に問題はございません。

母岩の最大長は約16センチ、本体(魚体)は約11センチです。

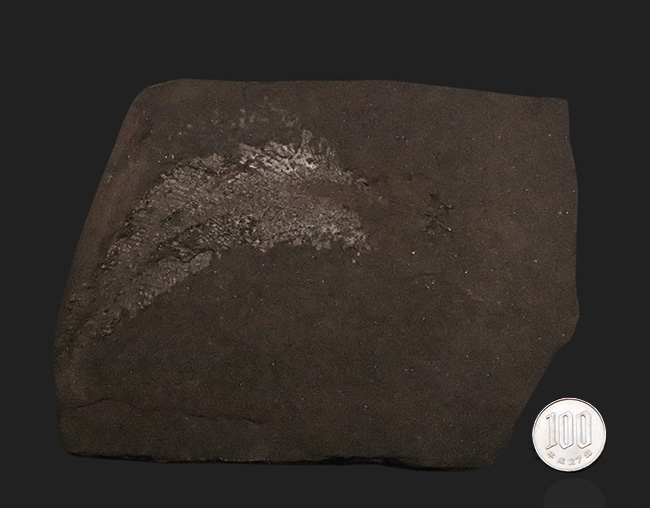

100円硬貨との比較写真です。ご覧の標本は、古生代ペルム紀に生息していた原始的な絶滅魚類、パレオニスカム・フレイエスレーベニ(Palaeoniscum freieslebeni)の全身化石です。

こちらは、パレオニスカムの復元図です。

商品スペック

| 商品ID | ot4201 |

|---|---|

| 年代 | 古生代ペルム紀(2億8900万 -- 2億5100万年前) |

| 学名 | 進化の過程を今に伝える……ペルム紀の絶滅魚類、パレオニスカム・フレイエスレーベニ(Palaeoniscum freieslebeni)全身化石 |

| 産地 | Glucksbrunn, Bad Liebenstein, Thuringen, Germany |

| サイズ | 本体直線計測11.2cm 母岩含め全体16.2cm×12.3cm×厚1.1cm |

| 商品解説 | 進化の過程を今に伝える……ペルム紀の絶滅魚類、パレオニスカム・フレイエスレーベニ(Palaeoniscum freieslebeni)全身化石 |

魚化石とは?

恐竜が地球に誕生するはるか昔から、魚類は地球の海を泳いでいました。 古生代前期にはダンクルオステウス等に代表される板皮類(はんぴるい)類が台頭し、中生代に入ると、現世の魚類と同じ形をした硬骨魚類(こうかくぎょるい)が 現れます。

ダンクルオステウス

ブラジル産の魚化石。現世に生息する硬骨魚類(こうかくぎょるい)と同じ仲間。