- 化石セブン【HOME】

- 化石販売

- 三葉虫販売

- ベリーレア、ダブル!最古の三葉虫の一つ、レドリキア・マンスイ(Redlichia mansuyi)に加え、イソキシスと思しき半円形の殻が同時に見られる、非常に珍しい化石

ベリーレア、ダブル!最古の三葉虫の一つ、レドリキア・マンスイ(Redlichia mansuyi)に加え、イソキシスと思しき半円形の殻が同時に見られる、非常に珍しい化石/【ot3894】

日本全国送料0円 この商品について質問する 探して欲しい商品がある

SOLD OUT 売却済み | スマホ向けサイトのトップページはこちら

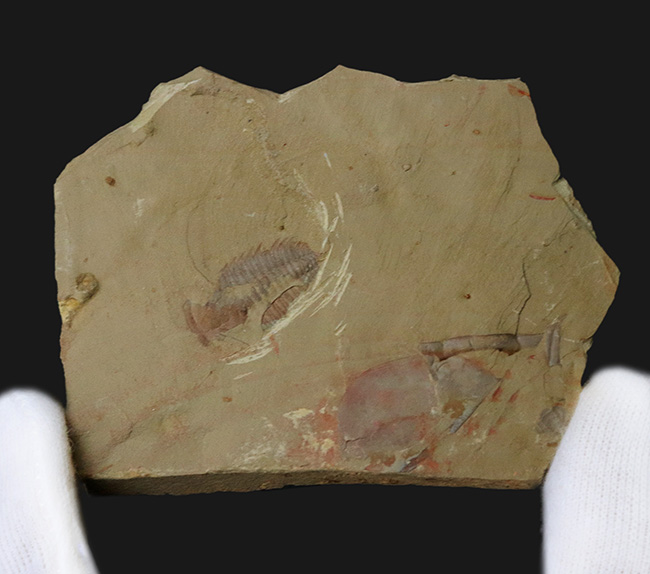

こちらは、中国雲南省の澄江動物群に属するレドリキア・マンスイです。澄江動物群は「カンブリアモンスター」とも呼ばれる初期の生物群で、その中には三葉虫も含まれています。レドリキア・マンスイは最古級の三葉虫の一つで、非常にシンプルな形状が特徴です。古生代中期の三葉虫と比べると、初期の三葉虫は極めて稀少です。

レドリキア・マンスイの右下に、丸い殻のような化石が見えることにお気づきでしょうか?これは、おそらくイソキシスと考えられます。イソキシスは二枚貝のような殻を持ち、それをパドルのように使って泳ぐことができた、カンブリアモンスターの一種です。現生には子孫はおらず、その生態についてはまだ多くが謎に包まれています。この化石は、希少な2種類の生物が同時に保存されている非常に貴重なものです。

どちらも非常に古い生物ですが、同じ母岩の中で一緒に見られる機会はほとんどありません。一緒に見ることで、「この生物たちは同じ時代に生きていたんだ」と改めて実感できて、個人的にはとても感動しますね。カンブリア紀の環境をよく表している貴重な標本です。

レドリキアは初期の三葉虫に属するグループです。平らな体を持ち、大きな頭部と小さな尾板が特徴で、体節には柔軟性がありませんでした。初期の三葉虫らしい典型的な特徴を備えています。また、体節の縁にフリルが見られますが、これは海底に沈みにくくするための工夫だったのかもしれません。

母岩含め8センチほどあります。

半円形の殻はいかにもイソキシスのように見えますね。

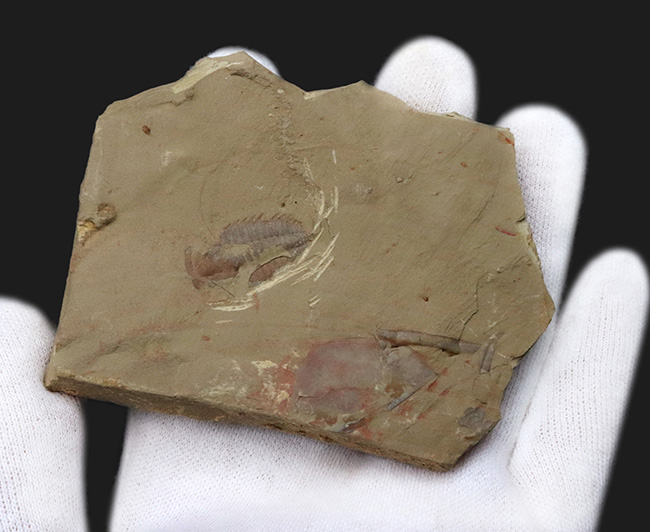

裏面です。

最厚部8ミリほどあります。

マンスイの体長は約2センチほどあります。

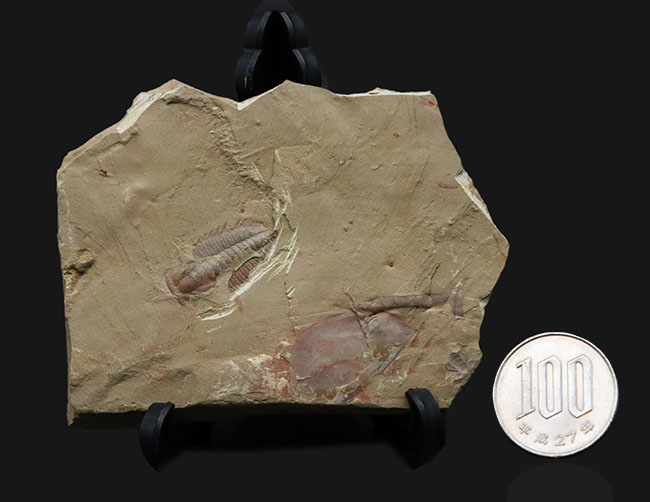

100円玉との比較。最古の三葉虫の一つ、レドリキア・マンスイに加え、イソキシスと思しき半円形の殻が同時に見られる、非常に珍しい化石です。

商品スペック

| 商品ID | ot3894 |

|---|---|

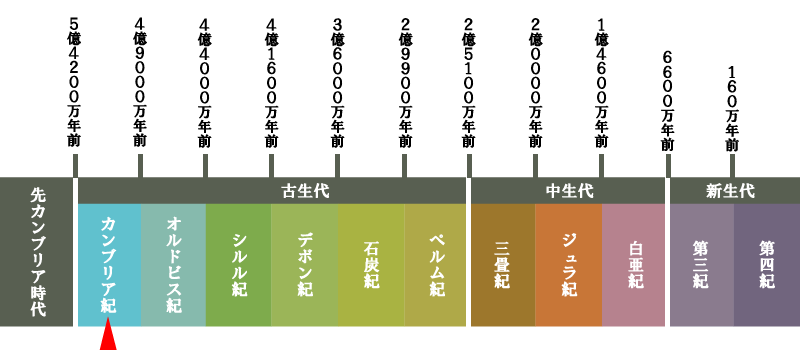

| 年代 | 古生代カンブリア紀(5億4200万 -- 5億500万年前) |

| 学名 | ベリーレア、ダブル!最古の三葉虫の一つ、レドリキア・マンスイ(Redlichia mansuyi)に加え、イソキシスと思しき半円形の殻が同時に見られる、非常に珍しい化石 |

| 産地 | 中国雲南省 |

| サイズ | 本体直線距離2cm 母岩含め全体8.1cm×6.2cm×厚0.8cm |

| 商品解説 | ベリーレア、ダブル!最古の三葉虫の一つ、レドリキア・マンスイ(Redlichia mansuyi)に加え、イソキシスと思しき半円形の殻が同時に見られる、非常に珍しい化石 |

この商品を購入されたお客様のお声

レドリキアとイソキシス(と思われる物)。同じカンブリア紀に棲息していたわけなので、当時もこんな感じで共存していたのかなぁと想像を巡らせながら鑑賞してます。一度に二種類分の化石が手に入ったと考えるとだいぶ得な買い物だったなぁと思います。私は恐竜の化石よりはカンブリアモンスターの化石が好きなので、これからも是非とも色々なモンスターを入荷してください!

鹿児島県/男性

三葉虫とは?

世界の三葉虫カタログ

名前の由来(ゆらい)

三枚の葉の石

たんてきに言うと?

世界中の海に住む節足動物

どうして三葉虫は三葉虫っていうの?

三葉虫の名前の由来は、体が3つの部分に分かれていることから付けられました。背中側から見てみると、真ん中、右側、左側というふうに、3つのパーツに分かれているのです。英名のTrilobite(トリロバイト)は、『tri(三つの)+lob(葉,房)+ite(石)』という意味で、一つの言葉にすると、『三つの葉の石』となります。

どうやって身を守る?

三葉虫は敵から身を守るために体を丸めて防御していました。ちょうど現生のダンゴムシのような格好です。他には、砂から眼だけを出して様子を伺ったり、毒を出すものもいました。魚類が出現してからは、全身に鋭いトゲをもつものまで現れました。

何と種類は1万種!

三葉虫は、古生代の前半に繁栄して、古生代の終わりに絶滅しました。約3億年に渡って栄えたのです。ですから次々と形を変えていて、進化した三葉虫の種類は1万種にも及ぶといわれています。その種類の多さから日本でも大変人気の高い化石の種類の一つです。アンモナイトでにぎわう古代の海の中、覗いてみたくなりますね!

三葉虫は示準化石(しじゅんかせき)

三葉虫は、世界中の海で繁栄していて、種類も多いことから、代表的な化石として「示準化石」とされています。示準化石とは、その化石を調べれば、その地層の時代がおのずと分かるというような化石のことです。示準化石の他の例として、中生代のアンモナイトや石炭紀~ペルム紀のフズリナ、新生代代四紀のマンモスなどがあります。どれも名が知れた人気の化石ですね!

食性

ほとんど泥食性だが、捕食性や腐肉食性もいた。

生態

敵から逃れるため丸まって防御体制をとったり、砂の中から目だけ出して様子を伺ったり、毒を出して防御した種もいたと考えられる。魚類などが台頭し始めると身を守るため、全身にするどいトゲをもつ種も現われた。

種類と産地

1500属以上約1万種(0.5~70cm)があり、多くはモロッコ・ロシア・アメリカ産。日本でも産出。

眼

方解石で出来たレンズ状の複眼は様々な生息環境に応じて形状を変えてきた。カタツムリの様な長く伸びた眼、大きくなり過ぎた眼、一つ眼、無眼。