化石販売の化石セブン スマホ専用サイト

稀有な存在!原始的な浮き袋を持った、進化途中の希少な絶滅古代魚、パレオニスカム・フレイエスレベニ(Palaeoniscum freieslebeni)の全身化石/古生代ペルム紀(2億8900万 -- 2億5100万年前) 化石セブンスマホ専用サイト

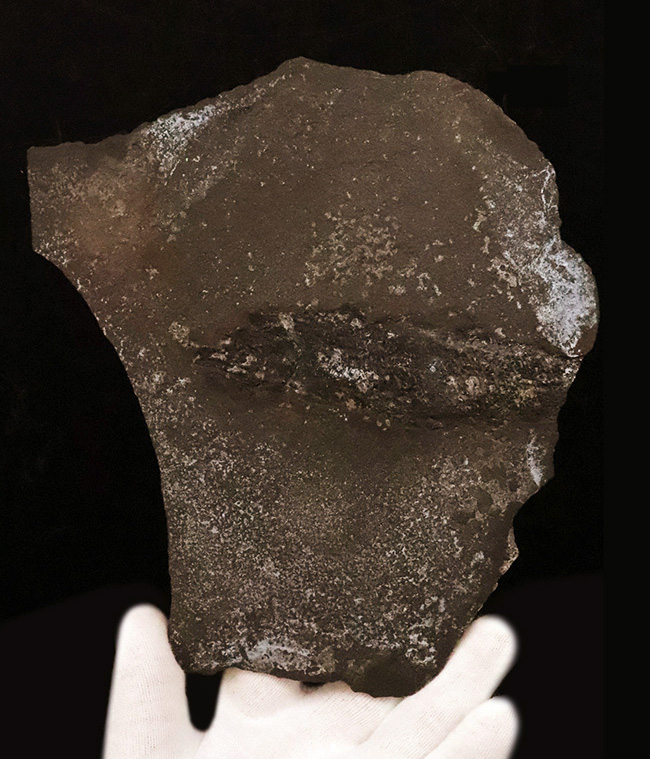

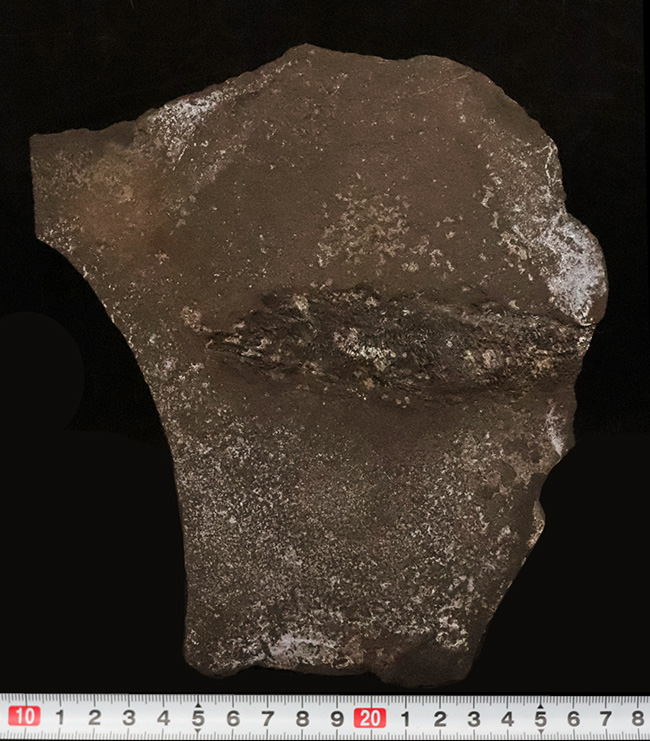

この中央に浮かぶ黒い影は、古生代ペルム紀に生息していた絶滅古代魚、パレオニスカム・フレイエスレベニの化石です。この一風変わった属種名を持つこの化石生物は、古生代に生きていた魚です。古生代の魚化石は非常に珍しく、めったに採取されません。

少し近づいてみると、魚の姿がはっきりと見えてきましたね。左側が頭部です。

中生代の魚の化石であれば、目にする機会も少なくないでしょう。しかし、そのひとつ前の古生代となると、話は変わります。

古生代末期(ペルム紀末)の大絶滅は、地球史上最大の絶滅イベントとも言われており、全生物の8割から9割近くが絶滅したとされています。

この大きな節目よりも前に生きていた生物たちは、現代の生物とはまったく異なる生態や姿をしていました。パレオニスカムも、そんな生き物の一つです。

この化石が採集されたのは、約2億5000万年前のドイツ・クプファーシーファー層という地層です。この地層は、独特の褐色の母岩で知られています。

パレオニスカムは、1818年にフランスの動物学者アンリ・マリー・デュクロタイ・ド・ブレインヴィルによって初めて発表されました。

採取地域は、ドイツをはじめ、イギリス、トルコ、北米など広範囲にわたるとされていますが、何しろ採取量が非常に少ないため、実物を見る機会はきわめて稀です。

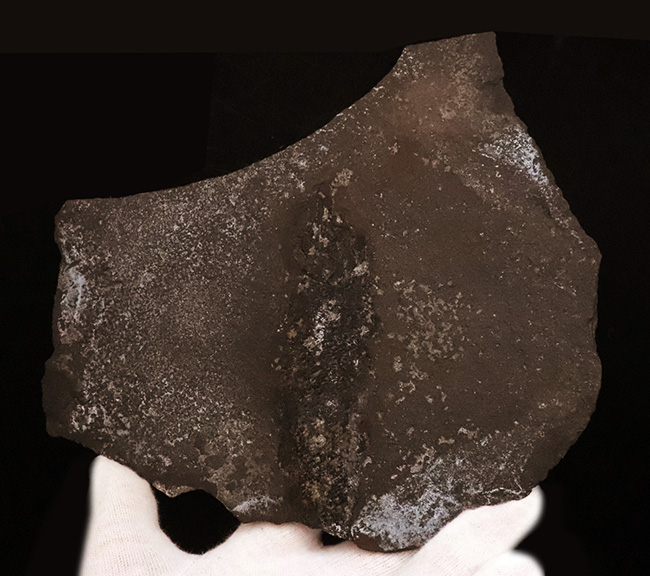

ミドルセクションをご覧ください。なんと、ひし形の鱗が見事に保存されています。指先でなぞると、その感触がはっきりと伝わってきます。

尾ビレの直前まで、しっかりと保存されています。

パレオニスカムは、各ヒレがよく発達しており、体も流線型をしているため、高速で泳ぐことができたと考えられています。獲物を追いかけ回す積極的な捕食者だったという説が有力です。

また、歯を失っても何度も生え変わったという説もあります。

このパレオニスカム属は、過去に何度も分類が変更されてきた歴史があります。というのも、現生の魚との共通点が少なく、分類に非常に苦労したためと考えられています。

最終的には、独自の属が創設され、現在の分類方法に落ち着きました。

こちらの標本、パレオニスカム・フレイエスレベニは、その中でも最も代表的かつ標準的な種である「模式種」として指定されています。

ちなみに、種小名「フレイエスレベニ」は、発見場所近くの鉱山で勤務していたヨハン・カール・フレイエスレーベンという人物にちなんで名付けられたと言われています。

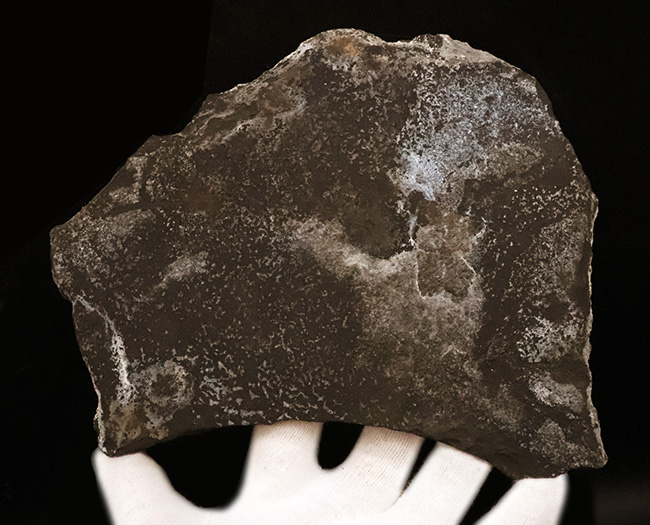

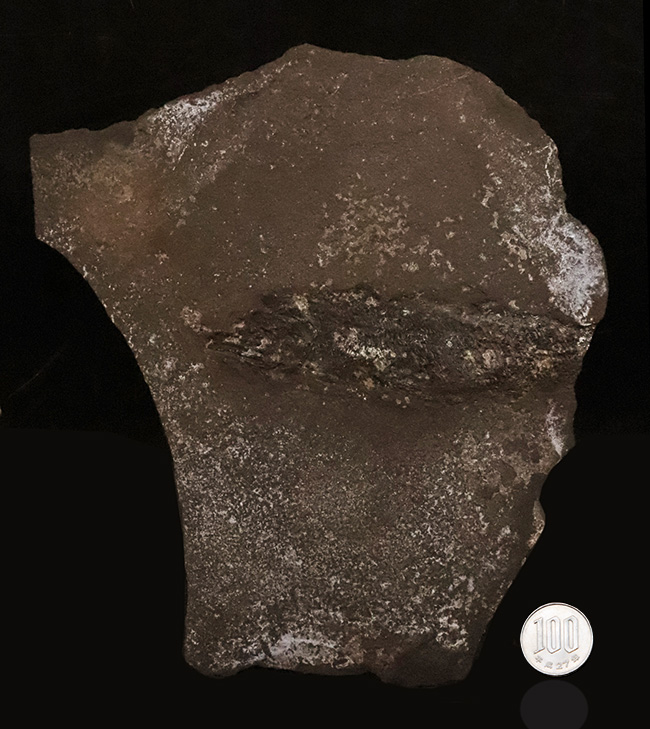

裏面です。パレオニスカムは白亜紀の魚、現生の魚とどこが違うのでしょうか。その特徴は、「原始的な浮き袋」を持っていたことです。

この魚が生きていた時代、まだ多くの魚が浮き袋を持っていませんでした。現代の魚は、水中での浮力を調整できる「独立した浮き袋」を持っていますが、パラエオニスクムの浮き袋はもっと原始的で、口からつながる袋のような器官でした。

この浮き袋は、泳ぎ続けなくても体を浮かせる助けとなり、まるでライフジャケットのような役割を果たしていました。ただし、今の魚のように自動で浮力を調整できるほどには進化しておらず、空気を吸い込まないと浮かべなかったため、多くのエネルギーが必要だったと考えられます。

浮き袋の進化は、魚たちにとって大きな転機でした。浮力を自在に調整できるようになったことで、水中を自由に移動したり、好みの水深にとどまったりできるようになったのです。これは天敵から逃げることにもつながり、生存に大きな力を与えました。

パラエオニスクムは、そんな「完全な浮き袋」を手に入れる直前の姿をとどめた、貴重な魚なのです。

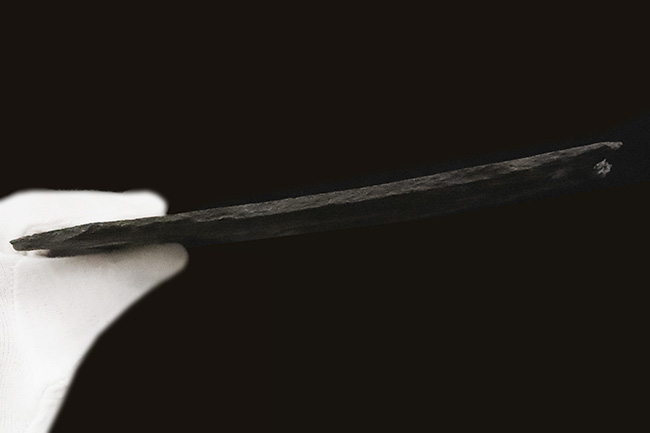

ご覧のとおり、非常に薄い化石です。数少ない貴重な標本の一つですので、丁寧にお取り扱いいただければ幸いです。

本体は約11センチ、母岩の最長部は約19センチあります。

100円玉との比較です。原始的な浮き袋を持ち、進化の途中にあった希少な絶滅古代魚、パレオニスカム・フレイエスレベニの全身化石です。

価格:

商品ID:ot4149

時代:古生代ペルム紀(2億8900万 -- 2億5100万年前)

産地:Glucksbrunn, Bad Liebenstein, Thuringen, Germany

サイズ:本体直線計測11.2cm 母岩含め全体19.3cm×16.8cm×厚0.4cm

商品説明:稀有な存在!原始的な浮き袋を持った、進化途中の希少な絶滅古代魚、パレオニスカム・フレイエスレベニ(Palaeoniscum freieslebeni)の全身化石

この商品は売却済みです。

このウィンドウを閉じる