化石販売の化石セブン スマホ専用サイト

17年の社史でわずか2点目!恐竜化石コレクター垂涎の逸品…アロサウルス(Allosaurus fragilis)“ハンドクロウ(手爪)”の化石/中生代ジュラ紀(1億9500万 -- 1億3500万年前) 化石セブンスマホ専用サイト

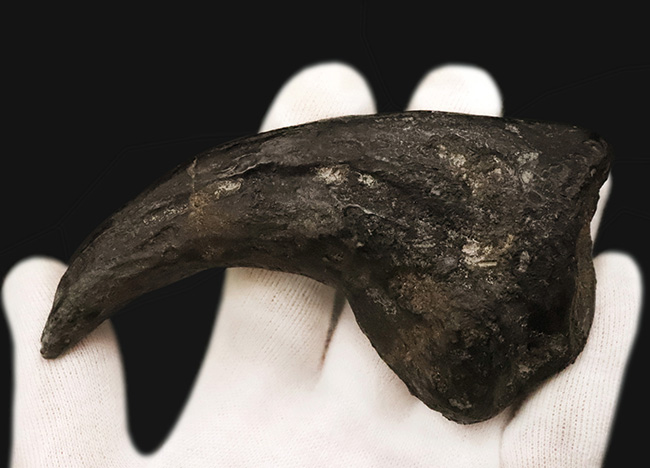

この漆黒の質感、鋭く尖った爪先、力強く肥大した根元。まさか、あの伝説の“アレ”なのか。そうです。まさに“アレ”です。アロサウルス(Allosaurus fragilis)のハンドクロウ、すなわち「手の爪」の化石です。

弊社の17年の歴史の中で、取り扱ったのはこれを含めてわずか2本。市場にほとんど出回らない、恐竜化石界の漆黒の至宝とも言える存在です。

アロサウルスは、約1億5500万〜1億4500万年前のジュラ紀後期に生息していた大型肉食恐竜です。最大で体長10メートル近くにも達し、長い尾でバランスをとりつつ、鋸歯状の鋭い歯で獲物を仕留めていたと考えられています。

その前肢には3本の鋭い爪があり、本標本はそのうちの1本にあたります。歯と違って生え変わることのない“爪”は、化石として見つかることが極めて稀で、コレクション価値は非常に高くなります。

しかも、それが人気の高いアロサウルスのものであることを考えれば、個人で所有できる恐竜化石の中でも、頂点に位置づけられる逸品といっても過言ではありません。

アロサウルスの化石といえば、この深みのある褐色が特徴です。そのほとんどは、アメリカ西部に広がる「モリソン層」と呼ばれる地層から発見されています。

約1億5000万年前、モリソン層が形成された当時のこの地域は、乾季と雨季がはっきりと分かれた半乾燥地帯でした。川沿いにはシダ植物や裸子植物の森が広がり、ところどころには植物の少ない平原も存在。多種多様な生物たちが共存できる、豊かな環境が広がっていたと考えられています。

このアロサウルスをはじめ、同じモリソン層からはアパトサウルス、ディプロドクス、ブラキオサウルスといった巨大な竜脚類、ステゴサウルスといった装盾類、そしてケラトサウルスやトルヴォサウルスなどの肉食恐竜の化石も数多く見つかっています。

こうした化石の多くは、黒~褐色を帯びており、それはまさにモリソン層産化石の象徴的な色調。この深みのある褐色を見るだけで、思わず血が騒ぐという恐竜化石コレクターも、きっと少なくないはずです。

良形で、非常に美しい個体です。アロサウルスはジュラ紀の恐竜であるため、白亜紀の恐竜と比べて化石の産出量が少なく、状態の良いものは極めて限られています。その点から見ても、本標本の保存状態と美しさは特筆すべきものがあります。

通常、このような完品はレプリカでしか目にすることができず、本物となるとまず市場に出ることはありません。

アロサウルスの“ハンドクロウ”の実物化石は、まさに言葉では語り尽くせないほどの希少性を誇ります。手にしたときの重み、質感、そして存在感。これを味わえるのは、まさにオーナーだけの特権です。

非常に分厚く力強い根元部分を接写しました。このアロサウルスという恐竜は、日本においても特別な存在です。

1964年、国立科学博物館において、日本で初めて展示された恐竜の骨格標本がアロサウルスでした。それ以来、日本の恐竜研究・展示の象徴的存在として、多くの人々の記憶に残っています。

また、白亜紀末期のティラノサウルス・レックスと並び、アロサウルスは教科書や図鑑にも頻繁に登場し、化石ファンでなくとも、その名を知っている方は多いでしょう。

しかしその知名度とは裏腹に、アロサウルスの化石は決して多くはありません。とりわけ完品の“ハンドクロウ”ともなれば、その希少性はレックスと同等か、それを凌ぐ可能性さえあります。化石コレクターであれば、その希少性の高さはご存知でしょう。

手のひらとの比較写真です。長辺の計測で13センチを超える、堂々たるサイズを誇ります。

このような鋭い爪をもつアロサウルスですが、頂点捕食者であったことは間違いないものの、単独で行動していたのか、それとも群れで狩りを行っていたのかについては、いまなお議論が続いています。

同時に複数の個体の化石が発見されることがあるため、群れで行動していた可能性も否定はできません。しかし、現生の爬虫類や鳥類においては、協力的な狩猟行動はあまり見られず、獲物を巡って争ったり、時には仲間を襲う共食いが観察されることもあります。

実際、アロサウルスの化石の中には、同種の骨に噛み跡や抜け落ちた歯の痕跡が見られるものもあり、共食いが存在した可能性は高いと考えられています。

一方で、「ビッグ・アル」のような著名な標本では、多くの怪我を負いながらも生き延びた個体が確認されており、仲間に助けられた、すなわちある程度の社会性を持っていた可能性を示唆する研究もあります。

現生のペンギンなどの鳥類が、集団で身を守る行動をとるように、アロサウルスにも何らかの社会的な側面があったのかもしれません。

モリソン層産の化石らしい、重厚で無骨な味わい。そして、深みを感じさせる褐色の色調が魅力です。

爪1本で100グラムを超える重量があり、手に取ると、ずっしりとした重みを感じます。

輪郭が両面とも明瞭に残り、全体として非常に良好なコンディションを保っています。

根元側から撮影しました。ハンドクロウはフットクロウに比べると、一般に扁平で薄い傾向がありますが、こうして見ると、意外なほどしっかりとした厚みとボリュームがあります。

写真上辺の実寸は131ミリにも達し、非常に堂々とした標本です。

100円玉との比較写真です。恐竜化石コレクターであれば、一度は手にしてみたい夢のアイテム…それがアロサウルスの“ハンドクロウ”です。

弊社の17年の歩みの中でも、取り扱ったのはわずか2本にすぎません。この希少性の高さは、あらためて申し上げるまでもありません。

価格:

商品ID:di1695

時代:中生代ジュラ紀(1億9500万 -- 1億3500万年前)

産地:Morrison Formation,Wyoming,U.S.A.

サイズ:ロングカーブ計測13.1cm 108g

商品説明:17年の社史でわずか2点目!恐竜化石コレクター垂涎の逸品…アロサウルス(Allosaurus fragilis)“ハンドクロウ(手爪)”の化石

この商品は売却済みです。

このウィンドウを閉じる